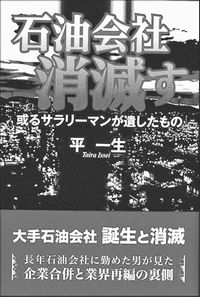

すでに読まれた方もいらっしゃることでしょう。「石油会社消滅す‐あるサラリーマンが遺したもの」(平一生著、東京図書出版)という書籍です。舞台は「東洋ユーロ石油」。誰が読んでも明らかに昭和シェル石油のモデル小説です。出光興産への統合で社名もブランドも消滅したという意味です。

主にアマゾンなど通販チャネルで販売されています。東京図書出版という会社は自費出版を手掛けており、おそらく著者の希望もあって流通チャネルに乗せたと考えられます。

著者は実名かペンネームか不明ですが、生年・出身地・出身校・外資系石油会社勤務と経歴を明らかにしているので、読む人なら誰のことかピンとくることでしょう。

小説のストーリーは、合併した外資系元売に勤務して定年後に亡くなった叔父さんのサラリーマン人生を、彼に可愛がられた甥っ子が語り継ぐという体裁になっています。甥っ子は演劇にはまって売れない役者をしているのですが、叔父さん(実は実父)が何かと気にかけて、学費を援助し食事を奢りながら「まともな仕事に就きなさい」と説教します。

叔父さんと何度も対面しながら、会社が合併してからの社内事情と業界環境の変化、そして民族系元売(大和興産)への統合までの顛末が描かれます。語り部の演劇青年が「業転」や「事後調整」を理解できるはずがないので、間違いなく平一生氏自身の経験が反映されています。

叔父さんを巡る個人的な思い出話に結構な紙幅が割かれており、経済小説としてはやや冗漫な前半ですが、第7章あたりから俄然“油ぎって”きて叔父さんの独演会のように次々と社内事情が明らかにされていきます。歴代社長への批評、批判(恨みつらみ)も噴出します。

合併時の「永田会長」「大西社長」から始まって、「鶴田社長」「大黒会長」「町山社長」「権藤会長」「風岡社長」…といった仮名のオンパレードですが、旧昭和シェルの方ならすぐに答え合わせができるでしょう。

合併に関して、90年代に「四菱石油」(三菱石油)、大和興産との合併の前に「極東燃料」(東燃ゼネラル)との交渉があったと述べられています。

前者に関して、私は知己のあった昭和シェル社員に聞いたことがあります。霞が関ビルの高層階オフィスで当時の社長が景色を眺めながら下方を指さして「あそこと一緒になる」と聞かされたそうです。指さす下方は虎ノ門、三菱石油本社の場所でした。

後者の場合、契約印を押す段階まで進んでいたそうです。平氏の見立ては、資源エネルギー庁のシナリオとして「業転の出し手(極東)と事後調整の大日本石油」で業界の二大悪弊を解消し、「業転の出し手(東洋ユーロ)とショートポジションの大和興産」の統合で元売の体質強化を誘導したということです。

第10章の「真説・石油業界」は、元売就職希望の学生と叔父さんが対話します。学生にしては知識と理解力が凄いなというのは別にして、私がこのコラムで述べてきたガソリン高・中間品安の標準価格の弊害を元売が問題視していたことが分かりました。オイルショック時の緊急避難策であった標準価格を20年も維持した結果、「過剰設備と稼働率、儲かるガソリンの増販志向と事後調整、これらが複雑に連鎖」したことで「サプライチェーントータルの消耗戦」が繰り広げられたと筆者は述べています。

また元売でサラリーマンを経験した本音が述べられます。石油業界は典型的な装置産業で各社やることに大差がなく、特別なリーダーシップは要らないので社長の最大の仕事は人事になるとして「だから保身優先になるんじゃないかな。それが地位の維持にもつながるしね。ライバルを一掃、子分で組織を固めてワンマン経営をする、そんなトップもいるからね」(本文)。筆者の怨嗟が籠っているかもしれません。

金融業界では「半沢直樹」のような経済小説や評論があまた出版されています。一方、産業規模に比して石油業界からは内実を伝える書籍もメディアも不在です。忖度だらけだからです。その意味で、平一生氏の勇気には感じ入りますし、書籍は形で後世に残りますからこの著書は大いに洛陽の紙価を高めています。

COC・中央石油販売事業協同組合事務局