元売特約店主(COC会員に非ず)とお会いしました。SS閉鎖の話になりました。

元売が社有物件の運営基準を厳しくしているようで、元売直営はもちろん特約店運営SSも廃止という流れがあるとのこと。特約店も自己物件の採算性を考えて、不動産物件として、より利回りの高い選択を進めています。とりわけ不動産価格が高い状態の首都圏で顕著だそうです。

全石連が「SS過疎化」を叫んでも、元売や特約店の都合で、資産をより利回りの高い不動産として活用するのは自明の理です。上場元売は投資家の、特約店は自ら家産を投資している立場ですから誰も非難しようがありません。

私の基本的な考え方は、

①SSは小売業である

②小売業は成長を目指すべき

にあります。

SS企業の大多数は同族経営です。個人資産をSS経営に投資しています。SSは中小企業が自己投資するには、余りにも大きな固定費を抱え込むビジネスです。前向きな経営者であれば、

①1SSを家族経営で大繁盛店とする

②SS数を増やして多数の顧客に対して多様な事業提案を行う

という2つの方向性があると思います。ただし、これは同族経営者の方向性であって、働くスタッフの思考と一致しているかは必ずしも同一ではありません。

私も同族経営の会社で働いていました。創業経営者は会社を大きくしただけあって、怖いけれども私たちが好き勝手にやっている仕事に干渉することはありませんでした。

しかし、いろいろあって退社することになりました。「いろいろ」とは、仕事が面白くなって派生的な事業提案を私が責任を持ってやるからと言ったのですが、私の説明不足もあったと思いますがことごとく破棄されたことです。もっと賢く振る舞うべきだったと反省もしておりますが、提案に一顧だにされなかったことも事実でした。

私の根っこには働いている会社が企業として成長してほしい、結果としてポストを任されたい気持ちがありました。同族企業の限界線という虎のしっぽを踏んでしまったのでしょう。

1980年代に作家・高杉良が「欲望産業」という作品を書いています。今は無きサラ金の武富士がモデルの小説です。同族オーナー社長が大きくなった会社の社会的存在を高めるために都市銀行役員を副社長に迎えますが、肌合いが合わずに解任されます。その副社長はメディアの取材に対して「同族企業は経営者の腹以上に大きくならない」と喝破したことを記憶しています。

SS業界も同じで、「小さくても大繁盛店」か「どんどん成長するか」の二択で、どこまで「腹」を大きくするかが、働く人のモチベーションを左右すると思います。

私は“データ・オタク”を自負しています。以前も書きましたが、2016年5月時点で、可能なかぎりSS企業のSS名簿を作成しました。(誰もその努力を評価してくれませんが)

思いついて2024年12月で再度データを洗い直しました。この間、「カーボンニュートラル」と「コロナ禍」があって、SS企業の大部分は縮小均衡にありました。

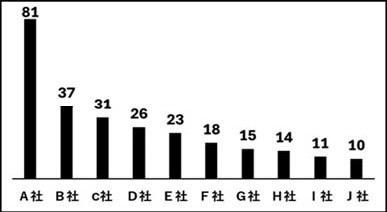

しかし、大胆にSS数を増やした企業群が浮き彫りになりました。(グラフ)参照ですが、トップのA社は80カ所も増やしています。80人の店長が誕生しています。働くスタッフは成長のダイナミズムを実感しているでしょう。

そしてこの期間にSSを増やした会社は、ガソリン高時代の恩恵という大きな賜物を享受しています。再投資可能となって成長戦略に突き進めます。それは働く人たちにも追い風となります。

COC・中央石油販売事業協同組合事務局